AI互驗機制真給力,信任就該這麼建立!

查看原文Meta11

用戶暫無簡介

Meta11

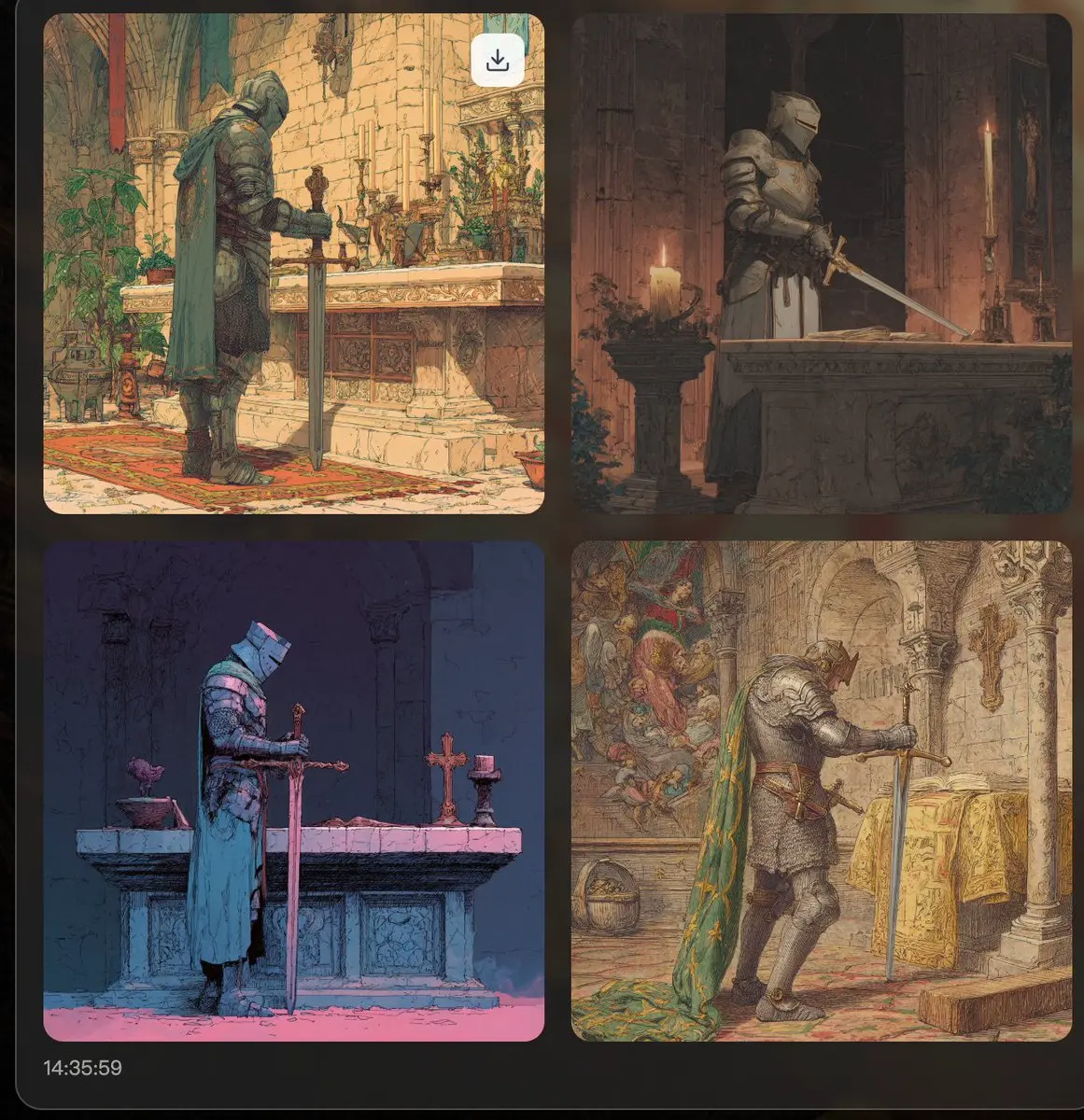

BASSCamp @campnetworkxyz 又開始搞事情了,這次直接拉了一場通宵的 underground rave,主題是Rave Till Sunrise。

比較有意思的地方是整場的音樂不是傳統意義上的“放歌”,而是基於 Camp 上註冊的 AI 原生音樂 IP,經過二次混音和情緒匹配後的現場 Set,AI 真正融入了創作流程,不再是 gimmick。

這種AI+內容的組合,在很多項目裏都只是停留在 PPT 或 demo 階段,Camp 把它變成了一個場景。對於用戶來說不只是消費者,用戶在現場、在聽的內容,說不定就是昨天 remix 的 IP 衍生品。這就是我們說的內容共創,不是發個貼圖那麼簡單,而是真能看到、聽到、體驗到結果的。

說到底,Camp 想做的事情並不只是一個鏈,也不只是搞一套版權系統。他們是要用鏈、用 AI、用 remix,把文化生產這件事重新分配給每一個人。你可以不是音樂人,不是藝術家,也不是程序員,但只要你願意參與,這裏就能分給你一份敘事權。

從日落跳到日出的不只是派對,也是對舊內容規範的一次告別。

查看原文比較有意思的地方是整場的音樂不是傳統意義上的“放歌”,而是基於 Camp 上註冊的 AI 原生音樂 IP,經過二次混音和情緒匹配後的現場 Set,AI 真正融入了創作流程,不再是 gimmick。

這種AI+內容的組合,在很多項目裏都只是停留在 PPT 或 demo 階段,Camp 把它變成了一個場景。對於用戶來說不只是消費者,用戶在現場、在聽的內容,說不定就是昨天 remix 的 IP 衍生品。這就是我們說的內容共創,不是發個貼圖那麼簡單,而是真能看到、聽到、體驗到結果的。

說到底,Camp 想做的事情並不只是一個鏈,也不只是搞一套版權系統。他們是要用鏈、用 AI、用 remix,把文化生產這件事重新分配給每一個人。你可以不是音樂人,不是藝術家,也不是程序員,但只要你願意參與,這裏就能分給你一份敘事權。

從日落跳到日出的不只是派對,也是對舊內容規範的一次告別。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

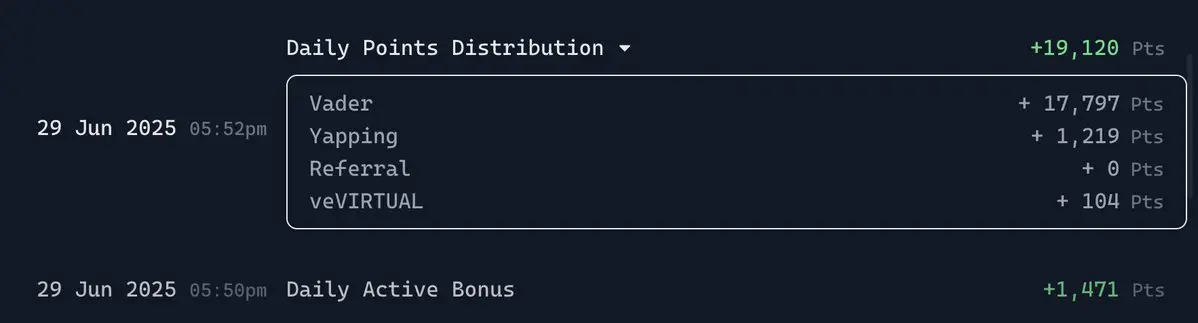

最近刷到一個項目叫 Fresco,第一眼看上去還以爲是類似於Midjourney 的同類產品,但深入玩了一下之後,發現它其實不只是個“生成圖工具”,更像是一次“你和幻想世界的對話”。

Fresco 是爲 Mira 世界服務的,充滿奇幻氛圍的設定宇宙,裏面的主角是一羣騎士。但這些騎士不是系統隨機分配的,而是用戶通過寫prompt親手“召喚”出來的。

每天只有一次機會寫一句話,這句話會變成你當天的召喚儀式。你寫的是什麼場景,它就會給你一個做這件事的騎士。不是畫一個人物,而是一個角色。這種感覺就像是你萌發出一個念頭,然後 Mira 用活生生的角色來回應你。

更厲害的是,這個騎士的風格、氣質、動作,都會帶着 Mira 的美學體系。有點偏中世紀復古的感覺。看上去都像是有自己使命的個體。

Fresco 的次數限制,反而成了它最吸引人的點。你只有一天一次機會,不能撤回,不能重來。意味着每一個 prompt 背後生成的不光是圖,還有角色的命運。

我覺得 Fresco 特別像一種“儀式化創作”。它不是那種無限刷圖的快餐工具,而是把幻想當成一種信念來對待。寫一句話,換一個回應。每天最期待的就是新的變化.

同時 @Mira_Network 還推出 Fresco Gallery,能看到別人的 prompt 和他們召喚出來的角色。這個部分特別像逛社區,大家把自己寫下的幻想都展示出來,每一個都不一樣,一千

Fresco 是爲 Mira 世界服務的,充滿奇幻氛圍的設定宇宙,裏面的主角是一羣騎士。但這些騎士不是系統隨機分配的,而是用戶通過寫prompt親手“召喚”出來的。

每天只有一次機會寫一句話,這句話會變成你當天的召喚儀式。你寫的是什麼場景,它就會給你一個做這件事的騎士。不是畫一個人物,而是一個角色。這種感覺就像是你萌發出一個念頭,然後 Mira 用活生生的角色來回應你。

更厲害的是,這個騎士的風格、氣質、動作,都會帶着 Mira 的美學體系。有點偏中世紀復古的感覺。看上去都像是有自己使命的個體。

Fresco 的次數限制,反而成了它最吸引人的點。你只有一天一次機會,不能撤回,不能重來。意味着每一個 prompt 背後生成的不光是圖,還有角色的命運。

我覺得 Fresco 特別像一種“儀式化創作”。它不是那種無限刷圖的快餐工具,而是把幻想當成一種信念來對待。寫一句話,換一個回應。每天最期待的就是新的變化.

同時 @Mira_Network 還推出 Fresco Gallery,能看到別人的 prompt 和他們召喚出來的角色。這個部分特別像逛社區,大家把自己寫下的幻想都展示出來,每一個都不一樣,一千

PROMPT3.5%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

最近刷到的一個關鍵詞叫:AI版權戰。主角不是誰侵權誰的問題,而是整個 AI 產業到底是不是在挖別人的礦,蓋自己的樓。

從 Reddit 告 Anthropic,到 Getty 告 Stability AI,再到 Disney 起訴 Midjourney,一連串大廠對 AI 公司的集體反擊,表面看是個別事件,其實背後是同一個核心問題,AI 模型在沒有經過授權的情況下,從網路上抓了太多創作者的內容來訓練模型。

這事的本質不是技術問題,而是利益分配問題。AI 公司借用了內容創作者的勞動成果,卻沒有給到任何回報。這不是零和博弈的遊戲,而是明搶。現實情況是AI 產業挖的礦來自創作者的勞動,但收益和控制權卻集中掌握在極少數的科技公司手中。

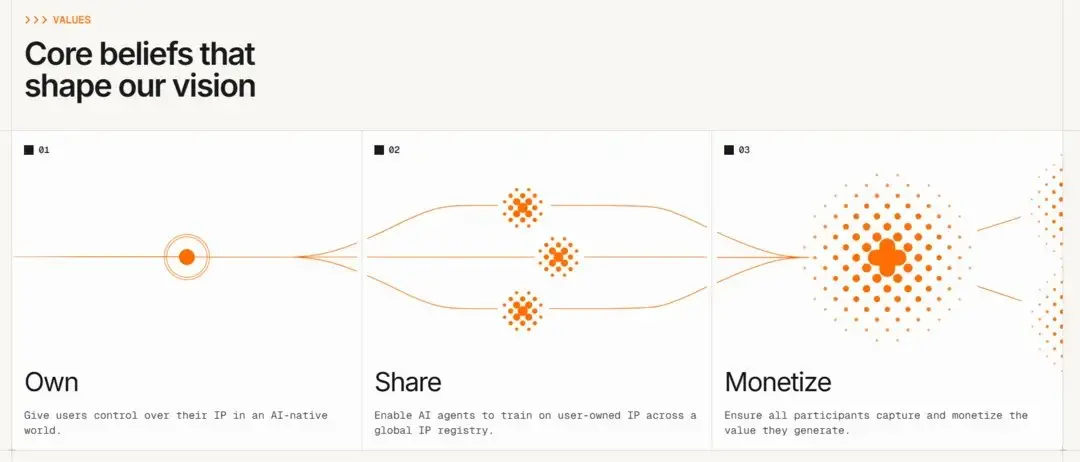

@campnetworkxyz 不是去對抗 AI,而是讓 AI 和創作者一起共贏。構建一個基於鏈上版權 + 智能合約 + 可驗證許可系統的新秩序,讓創作者的貢獻被看見、被認可、被回報。

Camp 的底層思路是,用上鏈的方式來解決AI所帶來的系統性問題。也就是說,創作者的作品上鏈,IP 權屬鏈上登記,許可合約寫進智能合約,AI 在用任何一份內容前都必須有明確授權,不僅能查、還能自動結算使用費。說白了就是創作記錄可查、使用行爲可追、回報機制可編程。

舉個例子,一幅插畫被註冊上鏈,每當 AI 模型從數據集中使用這幅圖像訓練一次,智能合約就自動從資金池裏轉一筆 mi

從 Reddit 告 Anthropic,到 Getty 告 Stability AI,再到 Disney 起訴 Midjourney,一連串大廠對 AI 公司的集體反擊,表面看是個別事件,其實背後是同一個核心問題,AI 模型在沒有經過授權的情況下,從網路上抓了太多創作者的內容來訓練模型。

這事的本質不是技術問題,而是利益分配問題。AI 公司借用了內容創作者的勞動成果,卻沒有給到任何回報。這不是零和博弈的遊戲,而是明搶。現實情況是AI 產業挖的礦來自創作者的勞動,但收益和控制權卻集中掌握在極少數的科技公司手中。

@campnetworkxyz 不是去對抗 AI,而是讓 AI 和創作者一起共贏。構建一個基於鏈上版權 + 智能合約 + 可驗證許可系統的新秩序,讓創作者的貢獻被看見、被認可、被回報。

Camp 的底層思路是,用上鏈的方式來解決AI所帶來的系統性問題。也就是說,創作者的作品上鏈,IP 權屬鏈上登記,許可合約寫進智能合約,AI 在用任何一份內容前都必須有明確授權,不僅能查、還能自動結算使用費。說白了就是創作記錄可查、使用行爲可追、回報機制可編程。

舉個例子,一幅插畫被註冊上鏈,每當 AI 模型從數據集中使用這幅圖像訓練一次,智能合約就自動從資金池裏轉一筆 mi

IP1.93%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

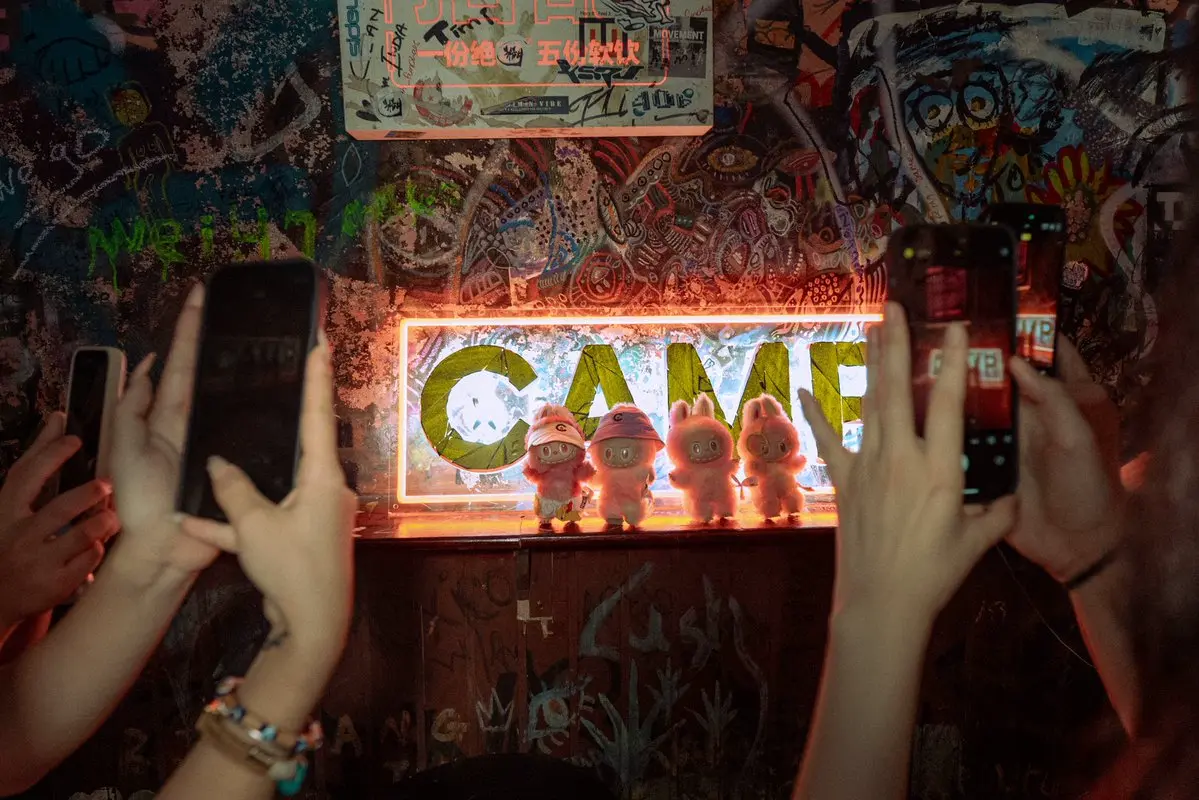

從 @Mira_Network 的工作機制拆解如何辨別AI說的是真話!

現在的大多數用LLM模型的AI,經常一本正經的胡說八道,其實都沒法做到可信。不是技術不行,是原理上就存在限制,無法同時要它準確又中立。

你訓練的數據越多,越能減少偏見,但容易開始編故事。數據清洗得越幹淨,可能就更偏向某種立場。

Mira 的核心機制是共識驗證。其實就是不再依賴一個模型的回答,通過多個模型一起參與判斷。只有當大家都說是,這條回答才算通過驗證。

整個流程分爲以下三步!

1⃣Binarization

AI 的回答不是一整段拿去判斷,而是拆分成一句一句的小判斷。

比如:地球繞着太陽轉,月亮繞着地球轉。

Mira 會把這句話拆成:

地球繞着太陽轉

月亮繞着地球轉

每一句話都會被獨立驗證。它避免了整體聽起來好像對,其實細節全錯的問題。

2⃣分布式驗證

這些拆出來的語句會被送到 Mira 網路中的不同驗證節點,每個節點都是一個模型或一組模型,它們不會看到完整的上下文,只負責判斷自己那一條真假,保證驗證更中立。

3⃣驗證共識機制

Mira 的“工作量證明”是真實的 AI 推理。

每個驗證模型都要 stake(質押)代幣,驗證完回答要給出結果。

如果表現不好會被“slash”,扣掉質押的代幣。

模型的“共識計算”必須幾乎所有模型都同意一條判斷才算通過。這種機制,就是在用模型間的“多元共識”來逼近事實本身。

說到底

現在的大多數用LLM模型的AI,經常一本正經的胡說八道,其實都沒法做到可信。不是技術不行,是原理上就存在限制,無法同時要它準確又中立。

你訓練的數據越多,越能減少偏見,但容易開始編故事。數據清洗得越幹淨,可能就更偏向某種立場。

Mira 的核心機制是共識驗證。其實就是不再依賴一個模型的回答,通過多個模型一起參與判斷。只有當大家都說是,這條回答才算通過驗證。

整個流程分爲以下三步!

1⃣Binarization

AI 的回答不是一整段拿去判斷,而是拆分成一句一句的小判斷。

比如:地球繞着太陽轉,月亮繞着地球轉。

Mira 會把這句話拆成:

地球繞着太陽轉

月亮繞着地球轉

每一句話都會被獨立驗證。它避免了整體聽起來好像對,其實細節全錯的問題。

2⃣分布式驗證

這些拆出來的語句會被送到 Mira 網路中的不同驗證節點,每個節點都是一個模型或一組模型,它們不會看到完整的上下文,只負責判斷自己那一條真假,保證驗證更中立。

3⃣驗證共識機制

Mira 的“工作量證明”是真實的 AI 推理。

每個驗證模型都要 stake(質押)代幣,驗證完回答要給出結果。

如果表現不好會被“slash”,扣掉質押的代幣。

模型的“共識計算”必須幾乎所有模型都同意一條判斷才算通過。這種機制,就是在用模型間的“多元共識”來逼近事實本身。

說到底

查看原文

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

剛看到 @TheoriqAI 發的帖子,講到 TheoRooAI 和 Yapybara “逃離暗森林”然後踏上自動駕駛之旅,就像 AlphaSwarm 承諾的一步步贏得 DeFi 信任一樣。

他們通過漫畫的形式想表達AI agent 在DeFi 世界裏,就像開車探索一樣,需要積累裏程才能建立信任。

AlphaSwarm 是 Theoriq 推出的 Agent Swarm 工具包,核心是用一套完整的 Python SDK,快速構建 LLM 驅動的 AI 金融代理,實現跨鏈交易、流動性補給、收益優化等策略自動執行。

它把三個角色代理組合成一個閉環系統,Portal Agent 負責觀察用戶狀態,Knowledge Agent 拉數據給策略分析,LP Assistant 負責生成可執行代碼建議,最終一鍵發交易。過程透明安全,用戶資產始終自托管 。

這種分工模式其實就是團隊協作。每個 agent 專職做一部分,一起配合完成復雜任務。

它背後的信任模型通過鏈上registration、reputation scores、任務結果記錄,如果agent 不靠譜,就會被降權甚至失信。每個 agent 都要拿出“業績”才能被信任。沒有靠預期和吹牛逼上位的agent。和Tesla 的自動駕駛如出一轍,你開車開得好,才給你信任,系統必須在用戶真實表現後才能被用。

技術上AlphaSwarm 不用 LL

查看原文他們通過漫畫的形式想表達AI agent 在DeFi 世界裏,就像開車探索一樣,需要積累裏程才能建立信任。

AlphaSwarm 是 Theoriq 推出的 Agent Swarm 工具包,核心是用一套完整的 Python SDK,快速構建 LLM 驅動的 AI 金融代理,實現跨鏈交易、流動性補給、收益優化等策略自動執行。

它把三個角色代理組合成一個閉環系統,Portal Agent 負責觀察用戶狀態,Knowledge Agent 拉數據給策略分析,LP Assistant 負責生成可執行代碼建議,最終一鍵發交易。過程透明安全,用戶資產始終自托管 。

這種分工模式其實就是團隊協作。每個 agent 專職做一部分,一起配合完成復雜任務。

它背後的信任模型通過鏈上registration、reputation scores、任務結果記錄,如果agent 不靠譜,就會被降權甚至失信。每個 agent 都要拿出“業績”才能被信任。沒有靠預期和吹牛逼上位的agent。和Tesla 的自動駕駛如出一轍,你開車開得好,才給你信任,系統必須在用戶真實表現後才能被用。

技術上AlphaSwarm 不用 LL

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

是誰偷偷偷走你的💰?大家都知道AI的底層邏輯是離不開喂養,而喂養AI的燃料自然是“數據”。還記得之前肝NFT的時候,有一段時間不知道是誰想出來的給社區做二創圖片,讓得一堆“落榜美術生”煥發出職業生涯的第二春,爲此還有很多人找身邊學美術的搞工作室。根據質量高低,價格從50-500不等。放到現在,直接把社區相關的素材圖扔進去,找AI生成出一堆二創,絕對意義上的費時而不費力。

剛也是刷到 @campnetworkxyz 公布的數據,關於 DataComp CommonPool 的抽樣審計。僅僅抽樣審計了 0.1%的作品,就已經發現裏面包含了成千上萬未經授權的創作者作品。而這些數據,正是如今商業 AI 模型的核心訓練料。換句話說,大模型賺走了本應屬於你的錢,而你分兒幣沒有。

甚至說創作者連掙扎的機會都沒有,因爲大部分模型的訓練時間是2014-2022年,那個時候別說對什麼協議許可和版稅機制有什麼認知了,甚至對AI都還沒什麼認知。可能對比幣圈的用戶來說,版稅認知的第一課是來自於Opensea,在交易小圖片最後算利潤的時候才知道創作者和平台賺的是什麼🤣

現在的問題是這些模型已經開始商業化了,從賣API接口、賣生成圖、賣訂閱。甚至像Stable Diffusion、Midjourney 已經賺的盆滿鉢滿。而創作者卻被悄悄的偷走一切。

Camp @campnetworkxyz 現在在做的事情

剛也是刷到 @campnetworkxyz 公布的數據,關於 DataComp CommonPool 的抽樣審計。僅僅抽樣審計了 0.1%的作品,就已經發現裏面包含了成千上萬未經授權的創作者作品。而這些數據,正是如今商業 AI 模型的核心訓練料。換句話說,大模型賺走了本應屬於你的錢,而你分兒幣沒有。

甚至說創作者連掙扎的機會都沒有,因爲大部分模型的訓練時間是2014-2022年,那個時候別說對什麼協議許可和版稅機制有什麼認知了,甚至對AI都還沒什麼認知。可能對比幣圈的用戶來說,版稅認知的第一課是來自於Opensea,在交易小圖片最後算利潤的時候才知道創作者和平台賺的是什麼🤣

現在的問題是這些模型已經開始商業化了,從賣API接口、賣生成圖、賣訂閱。甚至像Stable Diffusion、Midjourney 已經賺的盆滿鉢滿。而創作者卻被悄悄的偷走一切。

Camp @campnetworkxyz 現在在做的事情

IP1.93%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

現在在 Camp 上共創內容的人,其實早就不只是“早期用戶”這麼簡單了,都是整個新IP經濟體系裏的真正“權益方”。

這句話聽上去有點抽象,但是現在在 @campnetworkxyz 上創作的每一條敘事、每一張圖、每一個分支衍生的IP,都有可能成爲 AI 模型訓練、商業授權、甚至影視改編中的“數據資產節點”,而創作者就是那個節點的原始貢獻者、合法權利人。

畢竟Camp想構建的是以“鏈上確權+AI訓練數據”爲底層的新型IP經濟模型。

傳統的內容創作,作品如果要想變現,需要走完全部的中心化的流程,從平台控制到商業化難度,再到最終收益分配——對創作者是極其不友好的。但 Camp 的邏輯是從“鏈上確權”開始,不管創作的是一張圖片、一個角色設定、一段故事劇情,哪怕是某個分支劇情的“二創”,只要你在 Camp 上鏈,它就自帶 provenance(溯源)和可追蹤的創作記錄。

像這次 Camp 跟Sahara的合作就很有代表性。他們把 Origin、mAItrix 等 Camp 上的 IP 系列,直接接入了 Sahara 的去中心化 AI 數據服務平台。這背後實際就是把 IP 衍生內容,變成 AI 模型訓練的數據資產。這些資產不僅具有內容價值,還能在 AI 應用落地後獲得“數據層”的激勵收益。

這一步讓創作不再只是社交屬性或精神表達,而是變成了有實打實經濟權利的“鏈上勞動”。從“創作-確權-訓練

查看原文這句話聽上去有點抽象,但是現在在 @campnetworkxyz 上創作的每一條敘事、每一張圖、每一個分支衍生的IP,都有可能成爲 AI 模型訓練、商業授權、甚至影視改編中的“數據資產節點”,而創作者就是那個節點的原始貢獻者、合法權利人。

畢竟Camp想構建的是以“鏈上確權+AI訓練數據”爲底層的新型IP經濟模型。

傳統的內容創作,作品如果要想變現,需要走完全部的中心化的流程,從平台控制到商業化難度,再到最終收益分配——對創作者是極其不友好的。但 Camp 的邏輯是從“鏈上確權”開始,不管創作的是一張圖片、一個角色設定、一段故事劇情,哪怕是某個分支劇情的“二創”,只要你在 Camp 上鏈,它就自帶 provenance(溯源)和可追蹤的創作記錄。

像這次 Camp 跟Sahara的合作就很有代表性。他們把 Origin、mAItrix 等 Camp 上的 IP 系列,直接接入了 Sahara 的去中心化 AI 數據服務平台。這背後實際就是把 IP 衍生內容,變成 AI 模型訓練的數據資產。這些資產不僅具有內容價值,還能在 AI 應用落地後獲得“數據層”的激勵收益。

這一步讓創作不再只是社交屬性或精神表達,而是變成了有實打實經濟權利的“鏈上勞動”。從“創作-確權-訓練

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

短短不到一周,已經有 15 萬頁內容在 Camp 上被 mint 出來了,而且每一頁都是鏈上可驗證、版權清晰、可追溯的。不是那種 AI 寫完誰都不知道是誰的內容,而是真正意義上的“有源頭的共創”。

這事兒讓我想到一個問題——過去我們說內容創作的價值很大,但到底屬於誰?很多平台會拿走你大部分的控制權和收益權,你寫的東西反而成了平台訓練算法的“燃料”。

而 Camp + StoryChain 這一套體系,其實就是一種全新的“內容協作協定”:

1️⃣你寫的內容可以明確標記爲你的 IP

2️⃣AI 的參與過程是透明的,可驗證的

3️⃣每一頁創作都 mint 成鏈上資產

4️⃣用戶能參與收益分配,有版權歸屬

在我看來這不僅僅是一個寫故事的活動,更像是一個“內容發行新模型”的Beta版本:從用戶出發,AI 輔助創作,再通過區塊鏈保證歸屬與價值回流。說到底,核心邏輯就是用戶共創,AI放大,鏈上確權。

未來我們看到的小說、漫畫、劇本,也許真的會從這類機制中誕生。

查看原文這事兒讓我想到一個問題——過去我們說內容創作的價值很大,但到底屬於誰?很多平台會拿走你大部分的控制權和收益權,你寫的東西反而成了平台訓練算法的“燃料”。

而 Camp + StoryChain 這一套體系,其實就是一種全新的“內容協作協定”:

1️⃣你寫的內容可以明確標記爲你的 IP

2️⃣AI 的參與過程是透明的,可驗證的

3️⃣每一頁創作都 mint 成鏈上資產

4️⃣用戶能參與收益分配,有版權歸屬

在我看來這不僅僅是一個寫故事的活動,更像是一個“內容發行新模型”的Beta版本:從用戶出發,AI 輔助創作,再通過區塊鏈保證歸屬與價值回流。說到底,核心邏輯就是用戶共創,AI放大,鏈上確權。

未來我們看到的小說、漫畫、劇本,也許真的會從這類機制中誕生。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

現在 D’CENT 作爲錢包也接入了 Camp,其實意味着這條鏈的底層生態開始往真實使用場景靠攏了。

如果你是創作者,哪怕只是隨手拍了個視頻、畫了幅畫、寫了段文字,這些內容放在現在只能上傳平台換點流量,但現在可以通過 D’CENT 上鏈註冊,明確告訴所有 AI 模型和用戶:這個內容是我原創的,我保留使用權、授權權和收益權。

這背後的核心邏輯就是 Camp 推的「Proof of Provenance」——可驗證的來源證明。因爲是鏈上記錄,有跡可循。平台不能亂改,AI 模型要用得付費,收益按協議費用打給你。這比傳統的“內容平台分成模式”更加幹淨。

設計思路從內容本身是資產這個邏輯出發,圍繞創作者建立完整的鏈上經濟閉環。從生成,到確權,到授權,到收益,全流程搞定,甚至還能把這些數據開放給 AI 模型訓練,變成透明可追蹤的訓練數據,而不是黑盒。

未來 AI 模型的應用越多、訓練數據越重要。內容的所有權就越值錢。誰能提供明確、真實、可驗證的內容資產,誰就能掌握主動權。而不是像現在一樣,平台一改條款,AI 就能合法吸走你所有上傳的數據。

查看原文如果你是創作者,哪怕只是隨手拍了個視頻、畫了幅畫、寫了段文字,這些內容放在現在只能上傳平台換點流量,但現在可以通過 D’CENT 上鏈註冊,明確告訴所有 AI 模型和用戶:這個內容是我原創的,我保留使用權、授權權和收益權。

這背後的核心邏輯就是 Camp 推的「Proof of Provenance」——可驗證的來源證明。因爲是鏈上記錄,有跡可循。平台不能亂改,AI 模型要用得付費,收益按協議費用打給你。這比傳統的“內容平台分成模式”更加幹淨。

設計思路從內容本身是資產這個邏輯出發,圍繞創作者建立完整的鏈上經濟閉環。從生成,到確權,到授權,到收益,全流程搞定,甚至還能把這些數據開放給 AI 模型訓練,變成透明可追蹤的訓練數據,而不是黑盒。

未來 AI 模型的應用越多、訓練數據越重要。內容的所有權就越值錢。誰能提供明確、真實、可驗證的內容資產,誰就能掌握主動權。而不是像現在一樣,平台一改條款,AI 就能合法吸走你所有上傳的數據。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

舉個最常見的例子,你拿 GPT 去做財務數據分析、工業設備監控、醫療文書歸類,大部分輸出的結果要麼答非所問,要麼全靠 prompt 拼命調,調到最後你都不知道它到底懂不懂你要的是什麼。

當然很多人想說,難道AI模型不就是不斷訓練的一個過程。只要你給他喂足夠多的數據,他一定會想你所想,給你所要。其實不然,對於個人而言最理想的方式當然是做一個你自己專屬的 AI 模型,懂你的數據、適配你的業務。

但實際面臨的問題接踵而至,做到這些的前提是你需要有海量的數據、訓練模型的人、最重要的是要有跑模型的基礎設施,基本上可以勸退 90% 的人。

1️⃣提示調用接口

可以直接通過 /v1/completions 接口調任何部署好的 SLM(Specialized Language Model)。

適配範圍很廣:AI bot、鏈上推理、甚至遊戲腳本都能用。

2️⃣模型管理接口

通過 /v1/models,可以調出所有現成的模型,既有你自己訓練的,也有別人共享出來的。

如果想看詳細的信息?使用 /model/info 就能查價格、推理模式、訪問權限組這些配置參數。甚至還支持 team_id 管理,兼容 OpenAI 工具,能按訪問權限分組,非常適合團隊協作和權限控制。

3️⃣費用與支出追蹤

鏈上調用模型都不是免費的,但關鍵在於這筆錢去了哪?

OpenLedger 給到了完全透明的追蹤機制:

每次調用產生的

查看原文當然很多人想說,難道AI模型不就是不斷訓練的一個過程。只要你給他喂足夠多的數據,他一定會想你所想,給你所要。其實不然,對於個人而言最理想的方式當然是做一個你自己專屬的 AI 模型,懂你的數據、適配你的業務。

但實際面臨的問題接踵而至,做到這些的前提是你需要有海量的數據、訓練模型的人、最重要的是要有跑模型的基礎設施,基本上可以勸退 90% 的人。

1️⃣提示調用接口

可以直接通過 /v1/completions 接口調任何部署好的 SLM(Specialized Language Model)。

適配範圍很廣:AI bot、鏈上推理、甚至遊戲腳本都能用。

2️⃣模型管理接口

通過 /v1/models,可以調出所有現成的模型,既有你自己訓練的,也有別人共享出來的。

如果想看詳細的信息?使用 /model/info 就能查價格、推理模式、訪問權限組這些配置參數。甚至還支持 team_id 管理,兼容 OpenAI 工具,能按訪問權限分組,非常適合團隊協作和權限控制。

3️⃣費用與支出追蹤

鏈上調用模型都不是免費的,但關鍵在於這筆錢去了哪?

OpenLedger 給到了完全透明的追蹤機制:

每次調用產生的

- 讚賞

- 8

- 4

- 分享

Waqar56 :

:

好查看更多

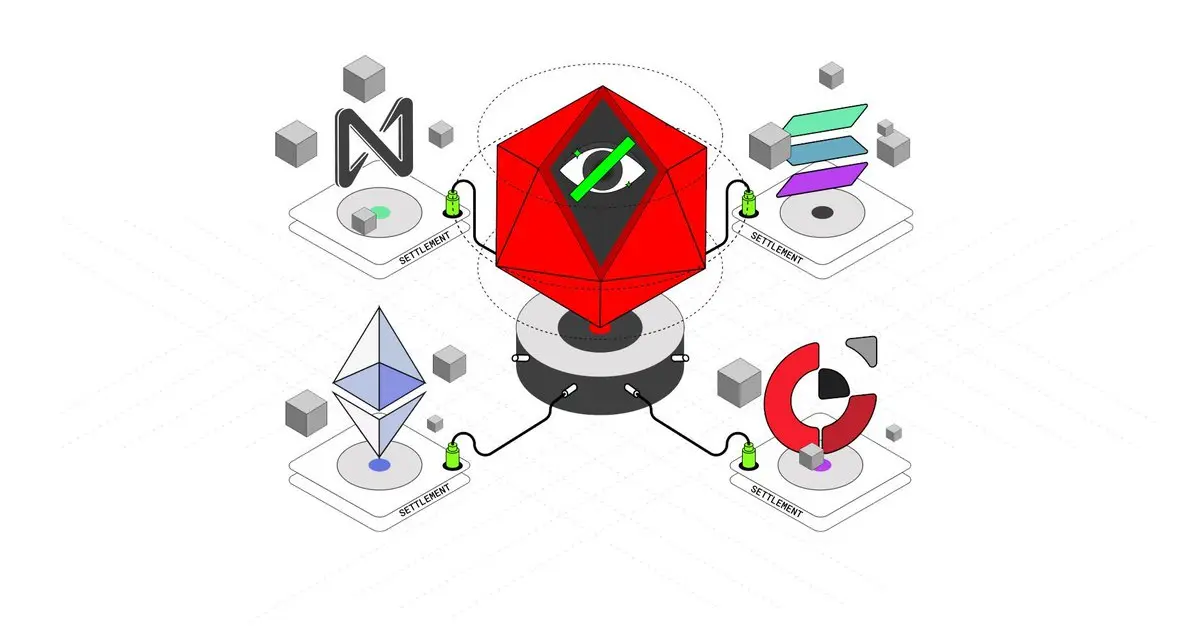

如果今天讓你重新設計整個 Web3 應用架構——你會從哪開始?

所謂 intent-centric 架構,說白了就是把“用戶想要什麼”變成第一優先級的需求,不再是按鈕後的隱藏參數,而是整個系統運轉的中心。

用戶只需要描述“我想幹嘛”,剩下的匹配、條件約束、對手方查找、最後的交付,全由系統自動協調。

比如我說:“我想用 100 個 stETH 換等值的 RWA 資產,必須是最優性價比,並且今天之內完成。”

如果自己來做這個動作,要麼找 aggregators 做路由,要麼在多個池子裏下單、比較、等成交,還不一定能達成。而在 intent-centric 系統中,這個需求會被解構成明確的意圖,廣播出去,讓有能力 fulfill 的 solver 來處理並 settle。

Anoma 把這種系統拆解成四大模塊:

1⃣Intent:用戶的願望、約束條件

2⃣Counterparty Discovery:找到可以匹配的另一方

3⃣Solving:找到最優方案

4⃣Settlement:最終交付和鏈上達成

這四塊其實就構成了未來應用的最小公因式。

很多你熟悉的復雜 DApp,比如 OpenSea、Gitcoin、CoWSwap,歸根到底也都圍繞這幾個動作在運作。只是傳統架構讓這套流程又重又碎,用戶體驗不統一,開發難度還高。

intent-centric 的好處,就是把這一切抽象出來、標準化。最

查看原文所謂 intent-centric 架構,說白了就是把“用戶想要什麼”變成第一優先級的需求,不再是按鈕後的隱藏參數,而是整個系統運轉的中心。

用戶只需要描述“我想幹嘛”,剩下的匹配、條件約束、對手方查找、最後的交付,全由系統自動協調。

比如我說:“我想用 100 個 stETH 換等值的 RWA 資產,必須是最優性價比,並且今天之內完成。”

如果自己來做這個動作,要麼找 aggregators 做路由,要麼在多個池子裏下單、比較、等成交,還不一定能達成。而在 intent-centric 系統中,這個需求會被解構成明確的意圖,廣播出去,讓有能力 fulfill 的 solver 來處理並 settle。

Anoma 把這種系統拆解成四大模塊:

1⃣Intent:用戶的願望、約束條件

2⃣Counterparty Discovery:找到可以匹配的另一方

3⃣Solving:找到最優方案

4⃣Settlement:最終交付和鏈上達成

這四塊其實就構成了未來應用的最小公因式。

很多你熟悉的復雜 DApp,比如 OpenSea、Gitcoin、CoWSwap,歸根到底也都圍繞這幾個動作在運作。只是傳統架構讓這套流程又重又碎,用戶體驗不統一,開發難度還高。

intent-centric 的好處,就是把這一切抽象出來、標準化。最

- 讚賞

- 1

- 留言

- 分享

在使用AI的過程中,我們去問它一個問題,它回答得頭頭是道,可我們沒法知道這句話到底是怎麼來的,是“猜”出來的,還是真的在哪段訓練數據裏看過。這就好像你問一個人問題,他告訴你了答案,每句話都說“我覺得是對的”,但從來不給出處。

簡單理解,傳統語言模型用的是 n-gram 技術

1️⃣uni-gram 是看單個詞

2️⃣bi-gram 是兩個詞連在一起

3️⃣tri-gram 是三個詞組合

以上的語言邏輯會提供一部分上下文,但內容十分局限,只看現有的問題,根據小語句關聯來回答,但忽視當前問題在整個對話的邏輯。

而 Infini-gram 是另一個思路。它不僅看現有問題,而是用一種類似“符號匹配”的方式,把模型輸出的每個片段都拿去對照訓練集裏所有可能出現的“語句”,看它到底是從哪裏學來的、和誰的貢獻有關。

比如你問模型:“怎麼判斷一個錢包是Bot?”

一般的模型會告訴你:“這種地址通常在極短時間內高頻交易多個DEX合約。”

它背後的技術其實挺硬核的,用的是基於 suffix-array 的 ∞-gram 框架 —— 本質上,它把訓練集裏所有片段都提前建好索引,輸出的時候直接比對,不需要重新跑模型,也不靠梯度計算。這意味着快、穩、可復現。

對用戶來說,你可以知道模型回答是不是“原創”還是“搬運”

對數據貢獻者來說,你可以獲得應有的“署名權”甚至“經濟激勵”

對監管機構來說,這提供了一個“可

簡單理解,傳統語言模型用的是 n-gram 技術

1️⃣uni-gram 是看單個詞

2️⃣bi-gram 是兩個詞連在一起

3️⃣tri-gram 是三個詞組合

以上的語言邏輯會提供一部分上下文,但內容十分局限,只看現有的問題,根據小語句關聯來回答,但忽視當前問題在整個對話的邏輯。

而 Infini-gram 是另一個思路。它不僅看現有問題,而是用一種類似“符號匹配”的方式,把模型輸出的每個片段都拿去對照訓練集裏所有可能出現的“語句”,看它到底是從哪裏學來的、和誰的貢獻有關。

比如你問模型:“怎麼判斷一個錢包是Bot?”

一般的模型會告訴你:“這種地址通常在極短時間內高頻交易多個DEX合約。”

它背後的技術其實挺硬核的,用的是基於 suffix-array 的 ∞-gram 框架 —— 本質上,它把訓練集裏所有片段都提前建好索引,輸出的時候直接比對,不需要重新跑模型,也不靠梯度計算。這意味着快、穩、可復現。

對用戶來說,你可以知道模型回答是不是“原創”還是“搬運”

對數據貢獻者來說,你可以獲得應有的“署名權”甚至“經濟激勵”

對監管機構來說,這提供了一個“可

UNI5.27%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

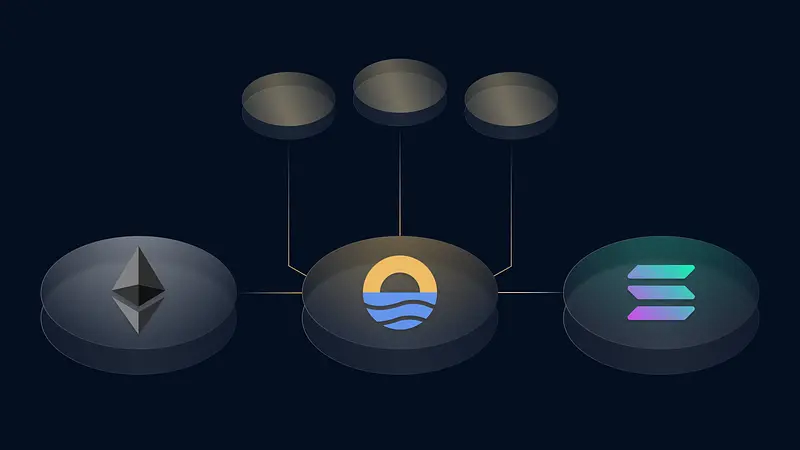

現在敘事的核心在講 Interliquidity,我自己的理解是:不搞橋、不搞包裝幣、不搞孤島鏈,而是讓流動性從第一天就是“共享”的。

看看現在的現狀,哪怕你是以太坊生態的頭部 rollup,初期最痛的還是流動性冷啓動。最多的問題就是錢在哪?人在哪?橋靠不靠譜?TVL 都得慢慢熬。

Sunrise 的想法是反過來幹:你只管發鏈,流動性、DA、Gas、協議激勵、生態綁定,系統來幫你接好,鏈上來就是滿電啓動,不用自己打地基。

Sunrise 最早其實是想解決 DA 的問題,所以一開始就做了個很超前的事——把 blob space 和流動性捆在一起。

從用戶視角講就是:你持有什麼幣,就直接用它操作全鏈,不用再手動換 gas 幣。這個體驗是超級順滑的。

技術細節方面,Sunrise 的 DA 是那種真性能怪:

blob 編碼全放鏈下,鏈上只放 Merkle root

payload 通過 P2P blob 網路分發,壓根不擠鏈上 mempool。15 秒數據可用速度,現在市場上的主流項目都能跑通。

生態視角方面,現在 Sunrise 已經在對接 Eth、Sol、Bera等主流生態,未來 builder 在不同鏈上都可以接入 Sunrise 的 PoL 飛輪——大家共用一套流動性血管系統。

這個設想其實挺宏觀的。可以把 Sunrise 看成是“未來鏈的液體底座”。比如你在上面發一條鏈,不需要

查看原文看看現在的現狀,哪怕你是以太坊生態的頭部 rollup,初期最痛的還是流動性冷啓動。最多的問題就是錢在哪?人在哪?橋靠不靠譜?TVL 都得慢慢熬。

Sunrise 的想法是反過來幹:你只管發鏈,流動性、DA、Gas、協議激勵、生態綁定,系統來幫你接好,鏈上來就是滿電啓動,不用自己打地基。

Sunrise 最早其實是想解決 DA 的問題,所以一開始就做了個很超前的事——把 blob space 和流動性捆在一起。

從用戶視角講就是:你持有什麼幣,就直接用它操作全鏈,不用再手動換 gas 幣。這個體驗是超級順滑的。

技術細節方面,Sunrise 的 DA 是那種真性能怪:

blob 編碼全放鏈下,鏈上只放 Merkle root

payload 通過 P2P blob 網路分發,壓根不擠鏈上 mempool。15 秒數據可用速度,現在市場上的主流項目都能跑通。

生態視角方面,現在 Sunrise 已經在對接 Eth、Sol、Bera等主流生態,未來 builder 在不同鏈上都可以接入 Sunrise 的 PoL 飛輪——大家共用一套流動性血管系統。

這個設想其實挺宏觀的。可以把 Sunrise 看成是“未來鏈的液體底座”。比如你在上面發一條鏈,不需要

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

從我的理解來看,Anoma 不是在做另一個“更快更便宜”的智能合約鏈,他們更像是在思考:如果我們從頭設計一套鏈,讓它服務於隱私、表達和協商,那它會長什麼樣?

他們提的最多的一個關鍵詞“intent-centric”

也就是“意圖驅動”——聽起來挺抽象,但其實很直白

簡單來講,目前通過Swap,在以太坊上,交易通過用戶的明確指令進行,比如「我想用 A 換 B」,需要給到代幣合約,通過鏈負責執行交易。

但在 Anoma 上,你可以只說「我想換成 B」,不需要管對手是誰、也不需要手動去撮合,鏈自己根據意圖去找到匹配的交易對象,這個過程是匿名且自動的。當然在這個過程中我們看不到的操作可能是中間可能穿了 3 個協議、走了 2 條鏈。對於用戶來講是無感的!

除了原有生態的鏈外,anoma還做了一整套圍繞“意圖”的系統,包括 matcher、barter-style 協議、Zero-Knowledge 隱私層等等。

就好比以太坊像你去交易所下單——你得填表格,輸入價格,點確認才能進行交易。

Anoma 更像你去咖啡店說“我想要點溫的拿鐵”,然後有人聽到了,給你送過來,而且沒人知道你是誰。

聽起來有點抽象,但他們把這個流程設計得非常系統化,技術堆棧從 Namada(隱私支付)到 Juvix(安全語言),再到 Typhon(ZK 編譯器),整個路線是那種“Change World”的感覺。

在 An

查看原文他們提的最多的一個關鍵詞“intent-centric”

也就是“意圖驅動”——聽起來挺抽象,但其實很直白

簡單來講,目前通過Swap,在以太坊上,交易通過用戶的明確指令進行,比如「我想用 A 換 B」,需要給到代幣合約,通過鏈負責執行交易。

但在 Anoma 上,你可以只說「我想換成 B」,不需要管對手是誰、也不需要手動去撮合,鏈自己根據意圖去找到匹配的交易對象,這個過程是匿名且自動的。當然在這個過程中我們看不到的操作可能是中間可能穿了 3 個協議、走了 2 條鏈。對於用戶來講是無感的!

除了原有生態的鏈外,anoma還做了一整套圍繞“意圖”的系統,包括 matcher、barter-style 協議、Zero-Knowledge 隱私層等等。

就好比以太坊像你去交易所下單——你得填表格,輸入價格,點確認才能進行交易。

Anoma 更像你去咖啡店說“我想要點溫的拿鐵”,然後有人聽到了,給你送過來,而且沒人知道你是誰。

聽起來有點抽象,但他們把這個流程設計得非常系統化,技術堆棧從 Namada(隱私支付)到 Juvix(安全語言),再到 Typhon(ZK 編譯器),整個路線是那種“Change World”的感覺。

在 An

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

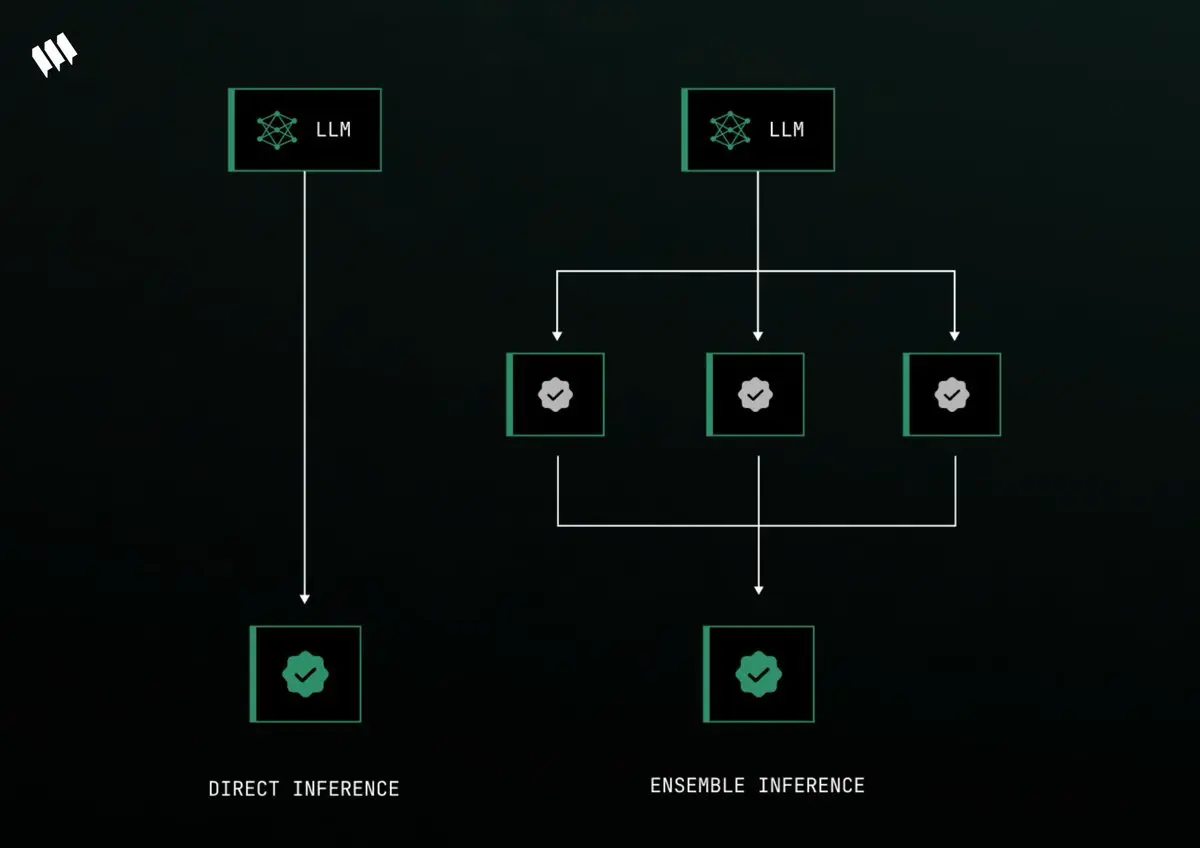

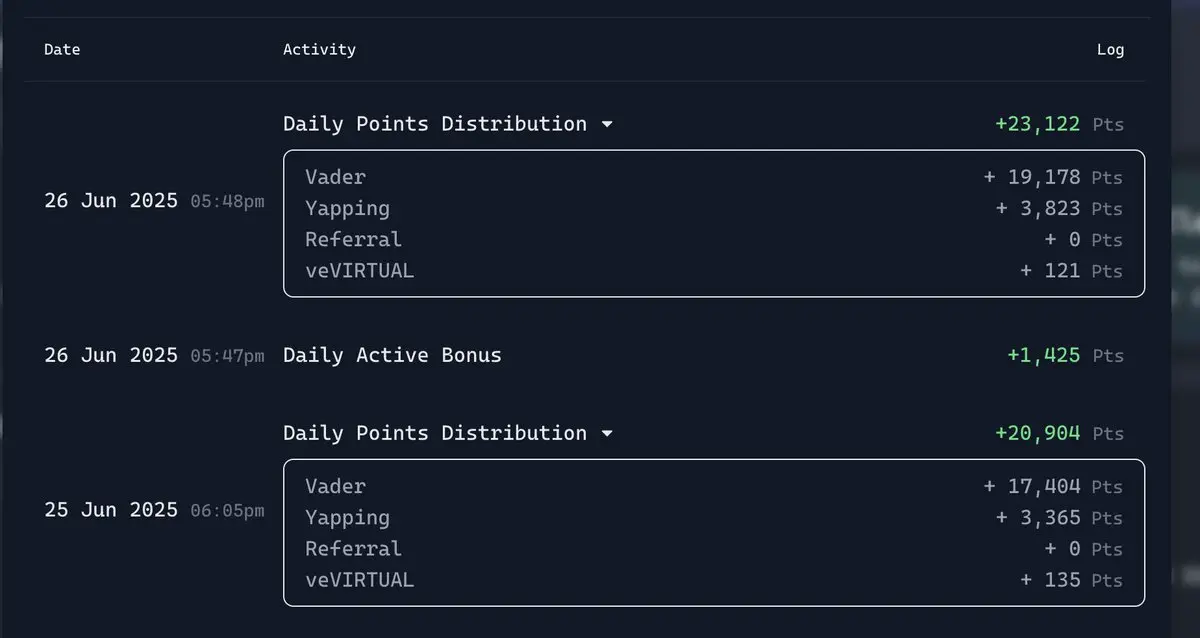

人在夢中驚坐起 小醜竟是我自己?

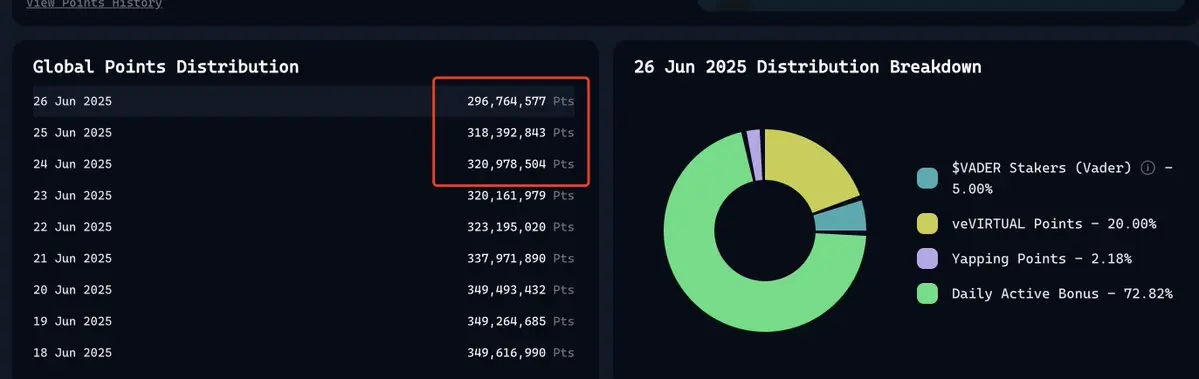

其實大家明知道是ponzi還願意參與的原因就是看上所謂的”透明“和”公平“。剛開始積分的造富效應或許從積分膨脹開始就變得不對勁了。拿回本週期來講,早期投入virtual的用戶早已經回本,甚至有的”紙手“在參與一些高倍率項目後賺的盆滿鉢滿。目前投入參與virtual的用戶,回本週期需要三個月甚至更長。對virtual的質押和 $VADER 的質押,大部分用戶都是跟着社區的節奏去選擇了質押。這一份質押其實也是一份信任,大家都希望社區好。至少沒有人希望飛輪停滯下來。

坦率來講,我覺得目前做的好的地方確實是項目方在改動。從聽取社區意見的反饋到及時修復錯誤問題的過程中,解決問題的時間算的上是非常高效。基本上也能夠應對社區發聲的問題。給大部分人也能給到滿意的答卷。

但是不透明的因素依舊存在,大家都知道Yapping的積分佔比最近都是逐漸變低的。在積分”膨脹“的過程中,佔比最大的其實是DAB的積分。我們當然知道需要流動性,但是流動性不光是讓用戶鎖死。高質押低流動性散戶是不砸盤了,但是幣價一直下跌總是有問題的。

個人認爲與其說按照目前的模式”通脹“,還不如根據定額的去通縮。每天固定積分,按不同類別的權重進行分類,且週期內分數清0。大家可能分拿的少一點。但是一定時期內的分數佔比一致的情況下,可以對目前的現狀進行改觀。總量佔比相對來說也比較好算,週期內項目的積分剩

查看原文其實大家明知道是ponzi還願意參與的原因就是看上所謂的”透明“和”公平“。剛開始積分的造富效應或許從積分膨脹開始就變得不對勁了。拿回本週期來講,早期投入virtual的用戶早已經回本,甚至有的”紙手“在參與一些高倍率項目後賺的盆滿鉢滿。目前投入參與virtual的用戶,回本週期需要三個月甚至更長。對virtual的質押和 $VADER 的質押,大部分用戶都是跟着社區的節奏去選擇了質押。這一份質押其實也是一份信任,大家都希望社區好。至少沒有人希望飛輪停滯下來。

坦率來講,我覺得目前做的好的地方確實是項目方在改動。從聽取社區意見的反饋到及時修復錯誤問題的過程中,解決問題的時間算的上是非常高效。基本上也能夠應對社區發聲的問題。給大部分人也能給到滿意的答卷。

但是不透明的因素依舊存在,大家都知道Yapping的積分佔比最近都是逐漸變低的。在積分”膨脹“的過程中,佔比最大的其實是DAB的積分。我們當然知道需要流動性,但是流動性不光是讓用戶鎖死。高質押低流動性散戶是不砸盤了,但是幣價一直下跌總是有問題的。

個人認爲與其說按照目前的模式”通脹“,還不如根據定額的去通縮。每天固定積分,按不同類別的權重進行分類,且週期內分數清0。大家可能分拿的少一點。但是一定時期內的分數佔比一致的情況下,可以對目前的現狀進行改觀。總量佔比相對來說也比較好算,週期內項目的積分剩

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享

真香警告,VADER的堅守者!

有誰能拒絕一天2萬份的 $VADER 積分呢!自從改版過後基本上每天穩定都在一萬多分,簡直是嘴擼者的福音。大家投入時間精力,最終的目的還是爲了收獲。對比隔壁的某嘴擼項目,我覺得至少Virtual沒有讓人那麼失望。也不會在數值上去玩所謂的文字遊戲。目前看來反饋機制和團隊反應都算的上迅速。

目前VADER的排行榜也是每天都在重置,需要每天源源不斷的去Yapping。對生態本身就是一種正向激勵,目前來看最欣慰的就是每日的積分總量開始逐漸變得通縮了。

昨天也是正式下降到了3億以下,對於Yapping的分配也從2.36%降低到了2.18%。雖然總量上得到的積分少了,但是從生態角度來講,在沒有優質項目的時候將總量積分進行通縮其實也是下定了決心的。至少大額分配都在DAB上面,很多用戶對於總體的數據不太敏感的時候就會十分在意自己的DAB評分,一旦分數出現下降後,對於大額投入玩家在社區中的質疑就會接踵而至,之前看到有帖子討論過說virtual需要拿出壯士斷腕的決心,目前來看他們的策略基本上是通過多維度的積分統計來稀釋積分在某一權重類型上面的高額佔比。

查看原文有誰能拒絕一天2萬份的 $VADER 積分呢!自從改版過後基本上每天穩定都在一萬多分,簡直是嘴擼者的福音。大家投入時間精力,最終的目的還是爲了收獲。對比隔壁的某嘴擼項目,我覺得至少Virtual沒有讓人那麼失望。也不會在數值上去玩所謂的文字遊戲。目前看來反饋機制和團隊反應都算的上迅速。

目前VADER的排行榜也是每天都在重置,需要每天源源不斷的去Yapping。對生態本身就是一種正向激勵,目前來看最欣慰的就是每日的積分總量開始逐漸變得通縮了。

昨天也是正式下降到了3億以下,對於Yapping的分配也從2.36%降低到了2.18%。雖然總量上得到的積分少了,但是從生態角度來講,在沒有優質項目的時候將總量積分進行通縮其實也是下定了決心的。至少大額分配都在DAB上面,很多用戶對於總體的數據不太敏感的時候就會十分在意自己的DAB評分,一旦分數出現下降後,對於大額投入玩家在社區中的質疑就會接踵而至,之前看到有帖子討論過說virtual需要拿出壯士斷腕的決心,目前來看他們的策略基本上是通過多維度的積分統計來稀釋積分在某一權重類型上面的高額佔比。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 分享